Groupe Mobile : retracer la vie sociale des oeuvres par la photographie

Du samedi 13 février au samedi 2 juillet 2016

Avec Yaacov Agam, Andrea Ancira (Pernod Ricard Fellow), Ellie Armon Azoulay, Kemi Bassene, Yogesh Barve, Kim Beom, Jean Bhownagary, Judy Blum Reddy, Constantin Brancusi, Alexander Calder, Luis Camnitzer, CAMP, Esther Carp, Clark House Initiative, Camille Chenais, Justin Daraniyagala, Jochen Dehn, Cristiana de Marchi, Max Ernst, Mitra Farahani, Joanna Fiduccia, Alberto Giacometti, Alberto Greco, Zarina Hashmi, Iris Haüssler, MF Hussain, Sonia Khurana, J.D. Kirszenbaum, Naresh Kumar, Emmanuelle Lainé, Laura Lamiel, Life After Life, Nalini Malani, V.V. Malvankar, Ernest Mancoba, Julie Martin & Billy Klüver, Henri Matisse, Tyeb Mehta, Adrián Melis, Marta Minujín, Martine Mollo, Juana Muller, Tsuyoshi Ozawa, Prabhakar Pachpute, Akbar Padamsee, Amol K Patil, Rupali Patil, Pablo Picasso, Edward Quinn, Nikhil Raunak, Man Ray, Krishna Reddy, Edward Ruscha, Gerard Sekoto, Suki Seokyeong Kang, Sumesh Sharma, Amrita Sher-Gil, Shunya, Francis Newton Souza, Pisurwo Jitendra Suralkar, Sharmeen Syed, Jiři Trnka, Marc Vaux, Marie Vassilieff, Georges Visconti, Susan Vogel, Emma Wolukau-Wanambwa, Caroline Zelnik et de nombreux autres.

Commissariat : Mélanie Bouteloup & Virginie Bobin

Avec la complicité du Centre Pompidou, Musée National d’Art Moderne

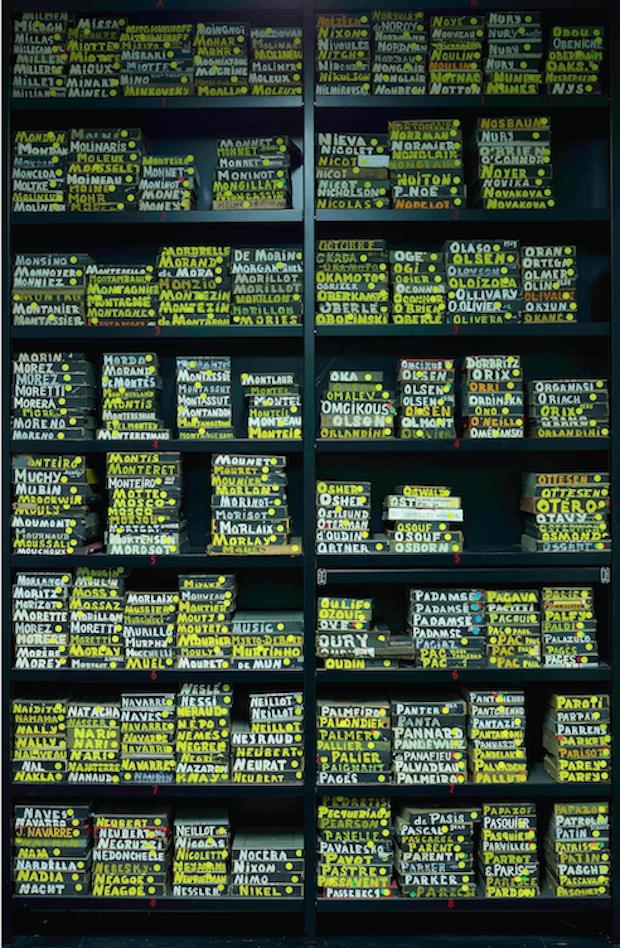

- Bertrand Prévost, Réserve du Fonds Marc Vaux, 2015 (c) Centre Pompidou – Mnam – Bibliothèque Kandinsky.

Ancien charpentier formé à la photographie suite à une blessure lors de la Première Guerre Mondiale, Marc Vaux commence dans les années 1920 à promener sa chambre photographique dans les ateliers d’artistes de Montparnasse et de Paris, produisant, jusqu’au début des années 1970, plus de 250 000 plaques de verre. Tenir entre ses doigts gantés une photographie de Marc Vaux, dans les réserves du Centre Pompidou où le fonds repose depuis trente ans, c’est voir surgir les hors-champs de l’histoire et du travail des artistes, ceux que le photographe a parfois maintenus hors du cadre par une bande d’adhésif noir. C’est retrouver la trace d’œuvres disparues pendant la Seconde Guerre Mondiale. C’est observer les assemblages d’objets, d’images, de coupures de journaux qui constituent le paysage de l’artiste au travail, mais aussi le mouvement de ses œuvres, posées au sol, superposées, appuyées contre des murs qui ne sont pas encore des cimaises, pleines de vies juxtaposées en montages hybrides et transitoires, à la façon de ce que Constantin Brancusi appelait ses "groupes mobiles".

Le projet inaugural de la Villa Vassilieff prend pour point de départ l’exploration du Fonds Marc Vaux afin de ré-examiner, en dialogue avec des artistes contemporains et des chercheurs associés, ces photographies mais aussi leur contexte de production et les

récits historiques qui leur sont attachés. Plutôt que de tendre vers l’idéal inatteignable d’une histoire objective et définitive, nous voulons mettre en avant les processus d’enquête à l’œuvre dans la constitution de ces histoires : lire, recouper, décadrer, confronter, remonter, creuser, diagnostiquer... Alors que le Centre Pompidou s’apprête à entreprendre un vaste chantier de numérisation du fonds, il s’agit d’une opportunité unique d’accompagner l’inventaire précis qui sera réalisé de ces milliers de plaques de verre, en cherchant à questionner le processus même de la patrimonialisation au moment où elle se réalise en autant de gestes, manipulations, reconditionnements que de nouvelles prises de vues photographiques. Que conserver ? Où entreposer les plaques de verre ? Comment les nommer et les classer ? Selon quels critères ? Comment les remettre en circulation compte tenu de l’information si parcellaire connue sur nombre d’entre elles ? Comment favoriser des croisements fructueux avec d’autres ressources elles aussi isolées dans d’autres réserves ? Par où commencer ?

A l’heure où une remise en question des modes d’accès (intellectuels, géographiques, économiques) au savoir s’impose, il s’agit d’imaginer des formes de travail collectives et intuitives, qui excèdent les limites disciplinaires et le seul champ académique, fassent la part belle aux interprétations singulières et affirment le rôle de l’art comme zone de contacts pour la société.

L’exposition inaugurale de la Villa Vassilieff, intitulée Groupe Mobile, propose au visiteur une double immersion : dans le Fonds Marc Vaux et dans le processus de rénovation de la Villa Vassilieff. Nous avons ainsi choisi de faire dialoguer un certain nombre de photographies et d’objets récoltés le long de cette année écoulée à préfigurer la Villa Vassilieff. À travers le prisme de la photographie, Groupe Mobile entend dessiner les contours d’une institution désireuse de remettre en mouvements l’histoire de l’art comme une discipline encore trop ancrée — spécialement en France — dans l’eurocentrisme et le poids de l’Académie. Dans le prolongement d’une conversation avec le directeur des Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris (dont un des sites nous est voisin à Montparnasse), au cours de laquelle il nous faisait part de son souhait de s’éloigner de la tradition académique à la française, nous avons choisi de rassembler à la Villa Vassilieff quelques œuvres trouvées dans les ateliers Montparnasse, comme une tentative de leur faire faire l’école buissonière.

Le cri exprimé dans la vidéo de Kim Beom vient souligner — non sans ironie — cette volonté de se libérer du poids de la tradition basée sur une appréciation encore majoritairement formelle de l’œuvre d’art, perçue comme un produit fini et non comme le fruit d’un processus. C’est également ce que l’artiste Luis Camnitzer vient défendre dans Groupe Mobile, lui qui s’engage dans l’enseignement et la pédagogie pour qu’ils ne soient jamais séparés de la vie. Write the biography of an idea invite ainsi les visiteurs à réfléchir au cheminement des idées et des œuvres, à en transformer l’appréhension. C’est aussi le leitmotiv ayant guidé le choix d’inclure le film Étoile de mer de Man Ray. Avec pour complice Kiki de Montparnasse, Man Ray y perturbe les codes conventionnels de la perception. En filmant la plupart de ses personnages à travers une vitre épaisse, il les brouille et nous incite à faire travailler notre regard. Groupe Mobile favorise ainsi des compagnonnages qui, s’ils peuvent sembler au premier abord insolites ou anachroniques, nous aident à repenser notre rapport aux œuvres et aux idées.

C’est par la vue d’exposition, la photographie de l’œuvre d’art ou de l’artiste, ou encore la reconstitution d’après archives qu’un élargissement de la focale d’observation sur l’œuvre peut s’opérer et englober des données sociales, économiques voire politiques. L’incroyable épopée d’une sculpture Fang racontée par Susan Vogel dans un court film de 8 minutes propose un résumé des transformations subies par les œuvres d’art au gré des époques et des modes. On voit ainsi l’œuvre, incluse dans son environnement, évoluer (ou bien plutôt perdre de sa personnalité comme en témoigne l’intervention d’Emma Wolukau-Wanambwa) au fur et à mesure des contextes de production dans lesquels elle se trouve insérée. Car il s’agit bien de cela, comprendre la complexité des circulations, des rencontres en jeu dans la formation et la vie des œuvres, comme l’appelle de ses vœux Edward Ruscha dans son texte L’informateur. Et Montparnasse est un terrain d’enquêtes qui nous offre un bon point de départ pour les étudier.

De premiers coups de sonde dans le Fonds Marc Vaux nous ont ainsi donné accès à l’œuvre d’artistes comme Esther Carp, Pan Yuliang ou encore F.N. Souza, qui apparaissent comme quelques-uns des portraits de ce Paris cosmopolite. Les commissaires de Clark House Initiative mettent quant à eux en lumière les circulations et les relations (y compris amoureuses) tissées entre artistes indiens et internationaux des années 60 à aujourd’hui, avec pour points de convergence Paris et le peintre, cinéaste, céramiste, magicien, producteur de films et hôte infatigable Jean Bhownagary, qui fut en poste à l’UNESCO pendant prêt de quarante ans, et dont les œuvres peuplent aujourd’hui tous les recoins de l’appartement qu’occupe encore sa fille, à Boulogne. Le travail extraordinaire mené depuis plusieurs années par Clark House Initiative pour repenser l’histoire de l’art autrement, en marge des institutions muséales, tout en donnant voix à de très jeunes artistes, nous semble d’une importance cruciale. Disséminée à travers l’exposition, la constellation d’artistes et de matériaux qu’ils ont rassemblée vient retracer et encourager les relations entre artistes et la migration des idées, au gré de circulations qui contredisent une approche de la modernité euro-centrée et homogène.

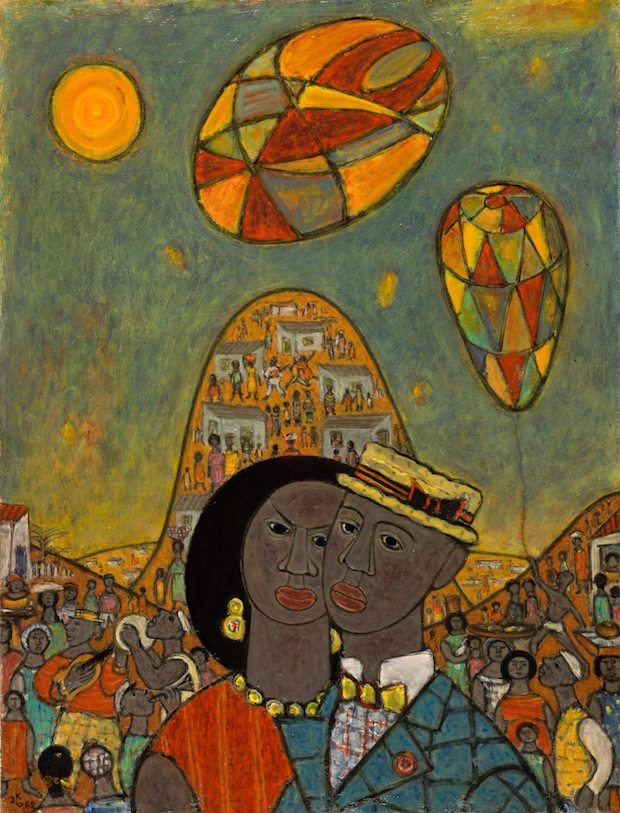

S’intéresser au fonds Marc Vaux, c’est aussi s’attacher (s’attaquer) aux points aveugles de l’histoire de l’art, aux œuvres perdues, aux artistes (femmes, notamment) absentées des récits hégémoniques ou cantonnées, comme Marie Vassilieff, aux rôles d’amies, de muses et d’hôtesses... C’est en partie grâce au Fonds Marc Vaux que Nathan Diament a pu retrouver la trace des œuvres de son grand-oncle, J.D. Kirszenbaum, éparpillées ou détruites alors que le peintre fuyait la montée du nazisme à Berlin en 1933, puis le Paris occupé de 1940. Kirszenbaum est associé à « l’Ecole de Paris », moins un mouvement qu’un « fait historique », soit le rassemblement, notamment à Montparnasse, de nombreux artistes et intellectuels d’horizons géographiques et sociaux très divers. Qu’ils soient de passage ou qu’ils s’y installent durablement, voir prennent la nationalité française, ceux-ci élaborent le langage de modernités polyphoniques, résolument transnationales, et nourries d’histoires individuelles ou d’engagements politiques trop souvent fondus dans la linéarité des récits officiels.

J.D. Kirszenbaum, Célébration de la Saint-Jean à São Paulo, 1952, FNAC 29874, Centre national des arts plastiques © droits réservés / CNAP / photo : Yves Chenot

J.D. Kirszenbaum, Célébration de la Saint-Jean à São Paulo, 1952, FNAC 29874, Centre national des arts plastiques © droits réservés / CNAP / photo : Yves Chenot

Il y a une part de spéculation dans le travail sur l’archive. Même dans la photographie, des blancs persistent et il ne s’agit pas de vouloir tout retracer. La tâche est ardue, les matériaux sont parfois difficiles d’accès, les informations contradictoires, et les mémoires faillibles ou difficiles à partager, comme en témoigne le film de Adrián Melis mais aussi celui de Mitra Farahani sur Bahman Mohassess. La fiction entre parfois en jeu comme une manière de réfléchir aux méthodologies de la recherche en histoire de l’art : voir le projet fou d’Iris Häussler autour de la vie d’une artiste fictive, Sophie La Rosière ou encore le travail de Tsuyochi Ozawa tentant d’imaginer la présence de Foujita en Indonésie pendant la seconde guerre mondiale. Nous souhaitons, en somme, provoquer l’histoire et les chronologies officielles, pour les remettre en question et faire le constat qu’elles sont écrites selon des parti pris qu’il s’agit de connaître. Evaluer leurs ombres et leurs lumières, les jeux d’éclairage, comme sur les photographies de Brancusi qui, dans ses « groupes mobiles », intégrait le point de vue mouvant du spectateur à l’acte créateur. Les films réalisés par Brancusi dans son atelier ont influencé Sonia Khurana qui, en substituant à la sculpture son propre corps, impose une figure autre, celle d’une femme, non-européenne, aux formes généreuses et aux mouvements burlesques, qui s’empare résolument de l’espace de travail et de représentation traditionnel de l’art. Il ne s’agit plus ici de faire bouger la sculpture, mais bien de se mettre soi-même en mouvement, dans une dynamique d’émancipation.

Scruter dans les photographies — et surtout dans leurs marges — la vie sociale des œuvres et le mouvement qui les anime, c’est aussi observer à travers quels outils, gestes et lectures elle se forme. C’est prêter attention à ce qui traîne dans l’atelier, à ce qui est collectionné (voir la photographie d’Edward Quinn de l’atelier de Pablo Picasso), aux rencontres qui s’y font, et puis s’en échapper pour suivre des promenades, comme celle de Picasso et Cocteau à Montparnasse par une après-midi ensoleillée de juillet 1916, redécouverte par Billy Klüver et Julie Martin au début des années 80. Les images prises par Harry Shunk de la destruction publique de ses œuvres par Marta Minujín, impasse Ronsin, ont contribué à cette histoire de la documentation, la circulation et la « collection » de performances, rejouant les cartes des rapports entre l’œuvre et sa représentation photographique.

Il y a tant de manières de remettre en mouvement les œuvres d’art, et Groupe Mobile s’attache à chorégraphier ces multiples possibilités. Grâce au Fonds Marc Vaux, on peut observer des œuvres dans des contextes inhabituels, comme les sculptures de Max Ernst photographiées sur les toits de Paris. L’appareil photo est à même de capter différentes facettes de l’œuvre, de face, de dos, du dessous, de côté… Les œuvres de Yaacov Agam et de Julio González se retrouvent ainsi saisies depuis différents points de vue. Le mouvement de l’œuvre même se retrouve parfois capté par l’objectif en une seule prise photographique : les œuvres de Calder ont été ainsi paradoxalement immortalisées dans le mouvement par Marc Vaux.

- Fonds Marc Vaux, 2015 (c) Centre Pompidou – Mnam – Bibliothèque Kandinsky.

Pour Matisse, la photographie était un outil pour mémoriser les différents états de réalisation de ses peintures. Marc Vaux se retrouva à photogaphier ses séries exposées retraçant le processus d’élaboration de ses œuvres. C’est ainsi que le fonds permet d’autres approches de l’œuvre d’artistes que l’on considère comme trop bien connus. L’exposition inclut des séries de Jean Bhownagary pour qui la plaque de bois ou de métal permettait de tester différentes idées autour d’un même motif, créant autant de variations et de co-présences. Cette idée du motif est centrale dans l’exposition. Des mêmes formes reviennent de manière récurrente, se dédoublent et se modifient selon qu’elles sont reproduites sur différents supports (Joanna Fiduccia retrace ainsi les apparitions et transformations successives d’une sculpture d’Alberto Giacometti) ou qu’elles soient déclinées par son auteur même à travers des médiums variés, comme par exemple les foulards, les poteries, les gravures ou les aquarelles de Jean Bhownagary. La répétition n’est jamais vraiment répétition, mais flux de création se nourrissant sans cesse de diverses influences.

Un dessin de Bahman Mohassess figurant un de ses motifs les plus récurrents — le poisson — est exposé auprès d’artistes qu’il affectionnait : Alexander Calder, Constantin Brancusi et Henri Matisse. A la marge, une citation en référence à Warhol, grand maître de la répétition et de la prolifération de l’œuvre dans les recoins de la vie quotidienne — « au contact direct avec les gens et les choses » comme l’écrivait, bien qu’avec des motivations très différentes, Alberto Greco. Ce sont ces relations entre des artistes si souvent séparés dans le grand récit de l’histoire de la modernité que Groupe Mobile cherche à mettre en avant. Ernest Mancoba, par exemple, est un de ces artistes dont l’œuvre transpire des échanges dont il a pu faire l’expérience en voyageant à travers le monde.

Il était important pour nous, dans le récit non linéaire que nous cherchons à déplier dans Groupe Mobile, d’inviter des artistes à poser leur regard sur ce lieu, à l’habiter, dans un compagnonnage respectueux de son histoire, en ne cherchant pas à le transformer mais à faire avec : Jochen Dehn le restaure. Karthik Pandian et Paige K. Johnston (Life After Life) le peuplent d’un mobilier animé. Laura Lamiel y transpose une instance de son atelier et vient régulièrement l’habiter. Suki Seokyang Kang y réalise une installation venant découper et recadrer l’espace. Emmanuelle Lainé réalise un trompe l’œil spatio-temporel qui met en abîme les modalités de mise en scène de la photographie, avec la complicité d’André Morin. Fruit de deux semaines de travail à la Villa Vassilieff, Une méthode des lieux inclue à la fois des images tirées du fonds Marc Vaux, des fragments de l’aménagement en cours de la Villa Vassilieff et, pour la première fois dans son travail, les corps de ceux qui y ont travaillé, suspendus dans un moment de repos artificiel qui n’est pas sans rappeler les poses des artistes portraiturés par Marc Vaux. L’œuvre nous invite à un regard actif, qui doute des catégories assignées (sculpture et/ou photographie, dedans et/ou dehors) et des limites entre travail, relations et représentation.

Entretenir un doute critique : faut-il regarder la photographie, ce qu’elle représente, ou son dehors ? Il importe de se rapprocher des œuvres en multipliant les perspectives, et surtout de les replacer au centre de la sphère publique et non plus uniquement sur les murs ou les réserves des institutions. Observer le mouvement des œuvres et des artistes, en provoquer de nouveaux, à travers différentes tactiques : s’exercer sans cesse à un travail de zoom, de dézoom, de montage et de juxtapositions ; porter attention aux marges et aux frontières, surtout là où elles se déforment ; tester différentes modalités d’accrochage, en impliquant une multiplicité d’acteurs, qu’ils soient artistes, chercheurs, voisins… Nous avons ainsi travaillé avec Camille Chenais et Ellie Armon Azoulay, deux chercheuses qui nous ont accompagné dans l’exploration du fonds Marc Vaux, et nous avons aussi proposé aux membres de l’équipe ayant travaillé à la rénovation de la Villa Vassilieff de témoigner de leur passage par des souvenirs de leur choix.

A partir de ces compagnonnages, et de quelques trajectoires croisées dans nos recherches, nous avons choisi de créer un parcours dans les espaces de la Villa Vassilieff, pensée comme une maison dans laquelle il est possible de prendre du temps, de lire ou de discuter avec un invité de passage, tout en gardant contact avec l’extérieur. L’enjeu, c’est que ces conversations puissent essaimer durablement dans les programmes des institutions et puissent se multiplier en différents lieux et en différents sens. C’est aussi de se connecter au quartier (comme avec les Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris), à l’enseignement, aux universités et aux écoles d’art, avec une nouvelle génération d’organisations citoyennes. En alimentant des représentations et des usages moins exclusifs de notre patrimoine, la possibilité est plus forte de voir émerger des initiatives indépendantes, originales et non réductrices.

— Mélanie Bouteloup et Virginie Bobin

Avec tous nos remerciements à Bernard Blistène, directeur du musée national d’art moderne, Catherine David, directrice adjointe du musée national d’art moderne, Didier Schulmann, conservateur au musée national d’art moderne et chef de service de la Bibliothèque Kandinsky, Catherine Tiraby, documentaliste des collections photographiques, Bibliothèque Kandinsky et Nathalie Cissé, coordinatrice des prêts, Bibliothèque Kandinsky.

À lire : l’article de Culturebox, La Villa Vassilieff : le nouvel éden des artistes à Montparnasse

Partager