Évènements

ÉVÉNEMENTS PASSÉS

Jeudi 3 mars 2016 de 15h30 à 17h30

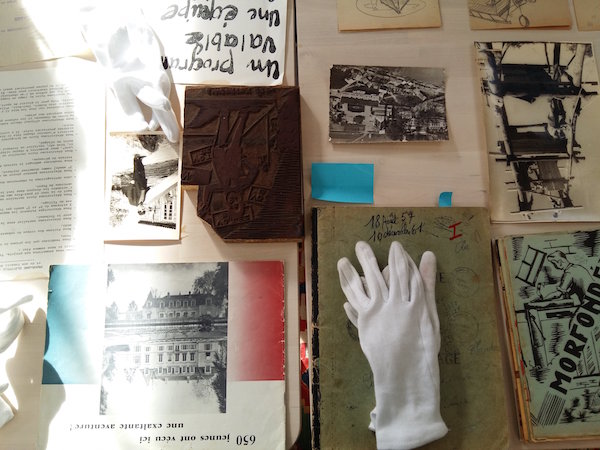

Invitée : Maude Mandart, jeune artiste diplômée des beaux-arts de Quimper. Cette séance porte sur un projet de film qu’elle mène avec André Ferrer à propos "d’un village en bois qui fut entièrement construit par des jeunes en réinsertion sociale dans les années 1950 à 1969" à partir d’une sélection d’archives filmiques et sonores qu’elle présente.

Vues de la séance présentée par Maude Mandart le 3 mars 2016 à la Villa Vassilieff.

Jeudi 17 mars de 15h30 à 17h30

Invitée : Véronique Goudinoux (historienne et théoricienne de l’art contemporain, professeure à l’université de Lille). Elle parle de son ouvrage récemment publié : Oeuvrer à plusieurs, regroupement et collaborations entre artistes (Presses Universitaires du Septentrion, 2015).

Image : Congrès des constructivistes et des dadaïstes à Weimar, septembre 1922. Photographe inconnu. © Berlin, Bauhaus-Archiv.

"Il n’existait pas jusqu’à présent d’ouvrage de synthèse portant sur les regroupements et les collaborations entre artistes au cours de la période allant de la Renaissance au milieu du XX° siècle. Ce livre comble cette lacune et invente ainsi un nouvel objet, qui met en perspective les pratiques coopératives et collaboratives des artistes d’hier et d’aujourd’hui et étudie diverses formes de sociabilité élaborées avant les actuels duos ou collectifs d’artistes : atelier de production et de reproduction, académies et contre-académies, confréries, villages et colonies, société d’artistes, coopératives, communautés, clubs, écoles, mouvements. Il fait également apparaître les gestes et les activités qui opèrent au coeur de certaines oeuvres collaboratives (le don, le jeu ou la fête) et montre comment nombre des artistes concernés ont conçu de nouvelles modalités du travail à plusieurs qui trouvent des échos dans les récents appels au travail collaboratif. Oeuvrer à plusieurs, en effet, dans le champ des l’art et en dehors, interroge notre temps, entre petite et grande société, et suggère plusieurs modèle — fusionnel, économique et coopératif, politique et critique, expérimental — pour définir les relations entre les membres de ces regroupements. Situé entre histoire de l’art, histoire culturelle et anthropologie, critique à l’égard d’une histoire qui privilégie le devenir autonome de l’art, le présent ouvrage tente d’en ouvrir une réflexion sur les pratiques collaboratives contemporaines et sur leurs postulat souvent demeurés implicites."

- Vue du séminaire "Héritages et modalités des pratiques de co-création", 2016. Photo : Villa Vassilieff

Jeudi 31 mars de 15h30 à 17h30

Invité : Pascal Nicolas-Le Strat

Séminaire annulé en raison de la mobilisation contre la Loi Travail.

Jeudi 7 avril de 15h30 à 17h30

Invitée : Andrea Ancira (Pernod Ricard Fellow)

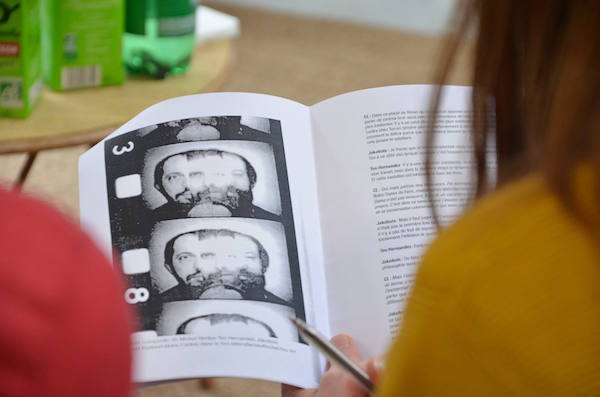

MétroBarbèsRochechou Art est le nom d’un collectif de cinéma expérimental fondé en 1977 par quatre artistes : Gaël Badaud, Teo Hernández, Jakobois et Michel Nedjar. Par une collaboration intime et une pratique commune à Paris, chaque membre parvint à affirmer et à développer un regard et une approche propre du cinéma sans compromettre la complicité du groupe. Parmi d’autres exemples de projets artistiques collaboratifs présentés par les participants au séminaire, nous examinerons la méthodologie de ce collectif ainsi que des extraits de leurs réalisations. Nous discuterons ainsi la signification et les contradictions à l’œuvre au sein des collaborations qui font l’art contemporain, à la fois dans la pratique expérimentale et dans des pratiques plus communes de la vie quotidienne. Cette conversation fera partie intégrante du projet de recherche qu’Andrea Ancira développe à la Villa Vassilieff tout au long de sa résidence.

Plus d’informations ici.

Le blog du séminaire : http://www.arpla.fr/mu/creationscollectives/

Vues de la séance du jeudi 7 avril avec Andrea Ancira, résidente du Pernod Ricard Fellowship à la Villa Vassilieff.

Jeudi 27 octobre de 15h30 à 17h30

À la Villa Vassilieff

MODALITÉS DES PRATIQUES DE CO-CRÉATION : L’ORALITÉ

Avec Géraldine Gourbe

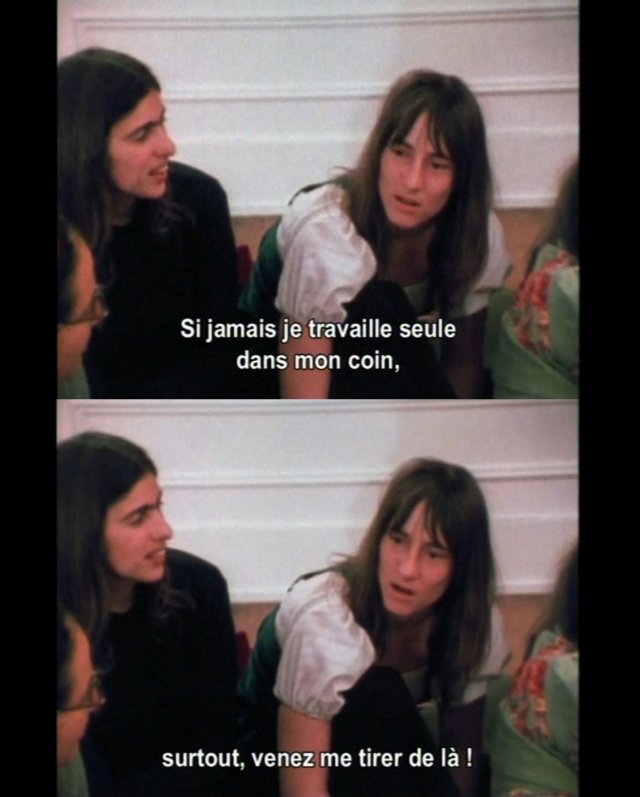

- Vidéogrammes du film Womanhouse de Johanna Demetrakas, 1972-1974, Le peuple qui manque éditions.

Dans la perspective de la récente publication en français aux éditions Shelter Press/ESAAA, du livre In the Canyon, Revise the Canon, Savoir utopique, pédagogie radicale et artist-run community art space en Californie du sud, coordonnée par Géraldine Gourbe, nous lui avons proposé de venir nous présenter ses recherches. Nous nous arrêterons en particulier sur les séances de "consciousness rising" ou "groupe de pris de conscience" pratiquées dans le contexte des mouvements féministes et de leur impact/et usage à la fois militant, pédagogique et artistique. L’activiste éco-féministe Starhawk décrit ainsi cette pratique : "Le groupe choisit un sujet […]. Nous nous mettons en cercle. Chaque personne parle tour de rôle. […] Nous parlons à partir de notre expérience personnelle. Quand le cercle est fini, nous avons une discussion ouverte sur les traits communs et les différences entre nous. À partir de cette discussion, nous pouvons développer une analyse." (Rêver l’obscure, Femmes, magie et politique, Éditions Cambourakis, 1982, 2015).

Géraldine Gourbe est philosophe et chercheure indépendante. Elle a obtenu un doctorat en esthétique – soutenu par une bourse de la DMTS, Ministère de la Culture – sur l’esthétique politique de la Womanhouse et Woman’s Building initiés par Judy Chicago à Los Angeles, de 1970 à 1980 à l’Université de Nanterre/Paris Grand-Ouest. Elle a enseigné l’esthétique à l’Ecole Supérieure d’Art de l’Agglomération d’Annecy, à Sciences Po, aux Beaux-Arts de Marseille et l’Université de Metz. Avec le soutien de l’Institut français, du CNAP, des services culturels de l’Ambassade France à New York, elle a coordonné (version anglaise) In the Canyon, Revise the Canon : utopian knowledge, radical pedagogy and Artist-run Community Art Space in Southern California publié par Shelter Press/ESAAA. Elle écrit actuellement un ouvrage sur Allan Kaprow et la côte ouest nord-américaine, intitulé Kaprow, Californien ou l’inservitude volontaire, collection FAMA dirigée par Xavier Douroux, Presses du réel. Elle a co-dirigé avec Dorothée Dupuis le programme et l’exposition sur l’héritage de l’auteure Kathy Acker, K. Acker : The Office, Triangle, Marseille. Elle a été lauréate avec Florence Ostende d’une allocation recherche-curatoriale à partir des collections du CNAP autour du sujet la contre-culture en France de 1947-1964. Elle est commissaire associée avec Florence Ostende pour l’exposition Ecole(s) de Nice, MAMAC Nice, commissariat général Hélène Guenin, dans le cadre des 40 ans du Centre Pompidou, été 2017.

- Vue du séminaire "Héritages et modalités des pratiques de co-création", 2016. Crédit photo : Villa Vassilieff.

Jeudi 10 novembre 2016 de 15h30 à 17h30

À la Villa Vassilieff

MODALITÉS DES PRATIQUES DE CO-CRÉATION

Avec Camille Louis

- Autour de la table, Nantes, Théâtre Universitaire, Janvier 2012. Photo : Mathieu Bouvier.

Développant depuis plusieurs années une pratique dramaturgique à la frontière de plusieurs territoires (entre philosophie et engagement politique ; entre conférence, performance, dispositif conversationnel et installation sonore…), Camille Louis nous présentera comment, dans son travail et tout particulièrement dans celui qu’elle mène avec le collectif kom.post (dont elle est, avec Laurie Bellanca, la co-créatrice) une attention particulière est donnée au spectateur-contributeur. Partant du constat que bon nombre de dispositifs dits “participatifs” consistent bien souvent à attribuer des “parts” identifiés à des fonctions et des capacités, son travail tente plutôt de suivre la ligne de la désidentification et de la recomposition de subjectivités et de commun, à partir des pratiques distinctes qui, ensemble, font “l’expérience artistique”. On nomme « expérience » ce qui se compose au croisement des hétérogènes (Spinoza, Deleuze) ; ce qui se tisse le long des articulations entre celui qui voit, qui agit en voyant ou qui voit en agissant. La dramaturgie expérimentale consisterait-elle donc à mettre en place des espaces, au croisement de la proposition et de la réception artistiques, au sein desquels peut se percevoir autrement ce que l’on nomme action ? En leur sens premiers, “drama” signifie “action” et “ergon” création. La drama-turgie qui s’invente en un temps dit de « crise de l’action » et de « fin de la politique » peut-elle trouver dans les dispositifs expérimentaux la possibilité de rouvrir ce qui, entre nous et en nous, continue d’agir et d’inscrire des recompositions politiques à partir de la redistribution des capacités et des fonctions ?

Ouvrir de tels questionnements consiste déjà à ouvrir une conversation et à ouvrir ce que l’on entend par conversation. Ni un dialogue, ni une dispute, ni un discours partagé, la conversation avance en renversant (sens de « conversare »). Elle retourne la distribution des corps et des espaces pour, le long des voix partagées donner une « corporalité » (nom d’un des projets de kom.post qui sera évoqué) à ce qui se construit dans « l’entre » d’un échange comme d’une expérience.

De tout ceci, et dans la collaboration de l’intervenante avec les étudiants et autres présents, nous converserons.

Née en 1984, Camille Louis est à la fois artiste dramaturge, co-initiatrice du collectif international kom.post (composé de chercheurs, artistes et activistes) et docteure en philosophie, enseignant dans les Universités de Paris 7 et Paris 8. Ses recherches se situent au croisement de l’art et de la politique et elles s’incarnent dans des propositions dramaturgiques de types divers qui visent, toujours, à modifier les conditions de perception de ce que l’on nomme « action » (drama). Cette exigence circule des nombreux articles et essais qu’elle a publiés en France principalement, aux conférences performatives présentées dans de multiples universités ou festivals internationaux, en passant par différents dispositifs artistiques montrés dans de prestigieux festivals à travers le monde. Les travaux artistiques de Camille Louis ont notamment été montrés au festival d’Avignon, festival TanzImAugust de Berlin, Biennale de Moscou, festival MIR d’Athenes, Idance à Istanbul, Festival International de Buenos Aires et, pour l’année 2017, festival Experimenta Sur de Bogota. Pour la saison 2016-2017, elle est dramaturge associée de la Maison du spectacle vivant, La Bellone à Bruxelles et elle vit et travaille entre Athènes, Bruxelles et la Colombie.

- Vue du séminaire "Héritages et modalités des pratiques de co-création", 2016. Crédit photo : Villa Vassilieff.

Jeudi 1er décembre 2016

À la Villa Vassilieff

MODALITÉS DES PRATIQUES DE CO-CRÉATION

Avec Marie Fraser

- Devora Neumark, Présence, 1997, Photo : Mario Belisle.

Cinq questions fondamentales sur la collaboration et la participation en art

Dans une perspective critique visant à définir les pratiques artistiques collaboratives et participatives, il s’agira de réfléchir à cinq questions fondamentales : la convivialité et le consensus versus l’antagonisme et le conflit ; le faible coefficient de visibilité d’œuvres qui non seulement sont portées à s’effacer en raison de leur dématérialisation mais aussi en raison de leur « extradisciplinarité », voire leur retrait du monde l’art ; l’efficacité sociale et politique d’œuvres fondées sur des gestes qui tendent à se confondre avec le quotidien et à disparaître sans même laisser de traces ; l’occupation et la résistance de ces pratiques face à un espace public de plus en plus privatisé, spectaculaire et contrôlé ; et enfin, le risque et l’échec inhérents à la collaboration, à son imprévisibilité et au processus de négociation qui peut s’étendre sur une longue période de temps.

Marie Fraser est professeure en art contemporain et muséologie à l’Université du Québec à Montréal depuis 2007. Elle été conservatrice en chef au Musée d’art contemporain de Montréal, entre 2010 et 2013, et curatrice de l’exposition du collectif BGL dans le Pavillon du Canada pour la 56e biennale de Venise, en 2015. Depuis 1997, elle mène une recherche sur les pratiques relationnelles et les interventions artistiques dans l’espace public. Plusieurs articles, catalogues d’exposition, colloques, conférences et directions de thèses et de mémoires y ont contribué, ainsi que plusieurs expositions : Sur l’expérience de la ville, 1997 ; Gestes d’artistes, 2001, en collaboration avec Artists’ Space, New York, et La demeure, 2002.

- Vue du séminaire "Héritages et modalités des pratiques de co-création", 2016. Photo : Villa Vassilieff

Jeudi 8 décembre 2016

À la Villa Vassilieff

MODALITÉS DES PRATIQUES DE CO-CRÉATION

Avec Zheng Bo

- Zheng Bo, Pteridophilia (capture d’écran vidéo), 2016.

Titre : Les Plantes comme Alliées Politiques

L’artiste chinois Zheng Bo est actuellement en résidence à la Villa Vassilieff dans le cadre du Pernod Ricard Fellowship. Son projet interroge le lien entre les partis politiques comme force persistante malgré notre mépris, et les herbes comme force écologique irrépressible malgré notre inconfort. En répétant de manière récurrente cette question : quel fut le rôle des mauvaises herbes dans la fondation du Parti des Jeunes Communistes Chinois à Paris dans les années 1920, Zheng Bo entend complexifier l’histoire du Parti Communiste Chinois en voulant créer des ponts avec les origines de la crise écologique actuelle en Chine.

Dans la seconde phase de son projet, en conversation avec des sociologues, des scientifiques et des botanistes à Paris, Zheng Bo continue d’imaginer un parti politique post-humain appelé "Weed Party". A travers son travail, il se demande quelle serait la forme de ce parti fictif idéologique, organisationnel et émotionnel et en quoi différerait-il des partis communistes passés. Ce projet a initialement été crée à Shanghai sous le titre de Weed Party : Shanghai (2014-2015). Il s’intéressait alors à l’empreinte botanique du Parti Communiste Chinois à Shanghai. Le Weed Party : Taipei se concentrait quant à lui sur l’impact écologique du repli du Parti National en Chine et à Taiwan en 1949. A Paris, ce travail s’est notamment développé à travers un premier workshop en juin et va se poursuivre lors d’un deuxième workshop en décembre avec l’École du Breuil.

Le but de ce projet est de repenser la notion d’internationalisme et d’étendre la notion d’alliance internationale dans les classes sociales pour y incorporer d’autres manières de travailler. Pour le séminaire " Héritages et modalités des pratiques de co-création", Zheng Bo propose de se concentrer sur l’idée d’égalité : de quelle manière pouvons nous traiter les plantes comme nos égales ? Comment pouvons-nous co-créer avec les plantes ?

Chaque étudiant est invité à apporter une plante pour le séminaire et à regarder ce documentaire avant la séance du 8 décembre.

Le séminaire se tiendra exceptionnellement dans l’atelier Pernod Ricard à la Villa Vassilieff. Cette session est ouverte aux étudiants de Paris 8 uniquement.

Zheng Bo (né en 1974 à Pékin) développe une pratique artistique socialement engagée depuis 2003. Il a travaillé dans des communautés variées, notamment le Queer Cultural Center à Pékin et avec les aides domestiques philippines à Hong Kong. Ses projets participatifs ont été exposés dans de nombreuses institutions publiques en Chine et à l’étranger. Il a reçu le prix d’excellence du Hong Kong Museum of Art en 2005, et un prix du jury du Singapore Art Museum en 2008. Depuis 2013, il travaille sur les mauvaises herbes comme manière de penser l’écologie et la politique en Chine. Il est diplômé d’un doctorat en études visuelles et culturelles de l’Université de Rochester, a enseigné à la Chine Academy of Art de 2010 à 2013, et enseigne actuellement à la School of Creative Media, à la City University de Hong Kong.

- Séminaire "Héritages et modalités des pratiques de co-création" avec les étudiants de Paris 8 reçus par Zheng Bo dans l’atelier Pernod Ricard, 2016.

- Séminaire "Héritages et modalités des pratiques de co-création" avec les étudiants de Paris 8 reçus par Zheng Bo dans l’atelier Pernod Ricard, 2016.

- Séminaire "Héritages et modalités des pratiques de co-création" avec les étudiants de Paris 8 reçus par Zheng Bo dans l’atelier Pernod Ricard, 2016.

- Séminaire "Héritages et modalités des pratiques de co-création" avec les étudiants de Paris 8 reçus par Zheng Bo dans l’atelier Pernod Ricard, 2016.

- Séminaire "Héritages et modalités des pratiques de co-création" avec les étudiants de Paris 8 reçus par Zheng Bo dans l’atelier Pernod Ricard, 2016.

Partager